Es gibt diese Momente, in denen uns die Welt zu schnell wird. Erwartungen prasseln auf uns ein – von außen, von innen, aus der Gesellschaft. Genau dann kann ein klar gesetztes Ziel wie ein Anker sein. Es gibt uns Richtung, ohne uns zu fesseln.

Doch Ziele sind mehr als kleine Häkchen auf einer To-do-Liste. Sie können uns verbinden – mit unserem Warum, mit unserer Vision, mit dem, was wir wirklich in die Welt bringen wollen. Inspirierende Visionen dienen dabei als langfristige Zukunftsbilder, die Orientierung und Motivation geben.

In diesem Beitrag stelle ich dir vier Methoden vor, wie du Ziele so formulierst, dass sie dich nicht ausbrennen, sondern wirklich tragen – egal, ob für dich persönlich oder im Team.

Warum Ziele mehr sind als Meilensteine

Ziele haben manchmal den Ruf, Druck zu erzeugen. Aber richtig verstanden sind sie ein Kompass. Sie zeigen uns, in welche Richtung wir laufen – nicht nur, wie schnell wir ans Ziel kommen.

Das Entscheidende: Ziele entfalten erst dann Kraft, wenn wir sie mit einer emotionalen Verbindung aufladen. Ein inneres „Wozu“ sorgt dafür, dass wir auch bei Widerständen drangeblieben. Ohne dieses Fundament laufen wir Gefahr, Erwartungen anderer zu erfüllen – und am Ende trotzdem leer zurückzubleiben.

Methode 1: SMART Methode – Einfache Regeln um Ziele zu definieren

Die SMART-Methode ist ein bewährter Klassiker, um Ziele konkret und überprüfbar zu machen. Manchmal stolpern wir über unsere eigenen Vorsätze. „Mehr Sport machen“, „gesünder essen“, „erfolgreicher sein“ – klingt alles schön, bleibt aber oft in der Schwebe. Genau hier kommt die SMART-Methode ins Spiel: Sie zwingt uns, konkret zu werden, ohne gleich den Zauber an der Sache zu verlieren.

SMART ist ein Akronym, das uns fünf Fragen an die Hand gibt, um Ziele greifbarer zu machen:

-

S pezifisch – klar und eindeutig

-

M essbar – woran erkennst du, dass es geschafft ist?

-

A ttraktiv – zieht dich das Ziel wirklich an?

-

R ealistisch – ist es machbar mit den vorhandenen Ressourcen?

-

T erminiert – bis wann willst du es erreichen?

Ein Beispiel: Statt „Ich möchte mehr verdienen“ heißt es plötzlich: „Ab dem nächsten Quartal bekomme ich sieben Prozent mehr Gehalt.“ Klingt klein, ist aber ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Was an SMART spannend ist: Die Methode funktioniert nicht nur in Unternehmen, wo sie schon fast zum Inventar gehört. Auch für persönliche Ziele bringt sie Klarheit. Sie lenkt den Blick auf das, was im eigenen Wirkungsbereich liegt – und genau das macht sie so praktisch.

Denn ein Ziel, das außerhalb meiner Kontrolle liegt („Mein Chef erkennt endlich meine Leistung an“), ist kaum mehr als ein Wunsch. Ein Ziel, das ich konkret formuliert habe und aktiv beeinflussen kann, wird dagegen zu einem echten Kompass.

Typische Stolperfallen:

-

Ziele zu allgemein formulieren („Ich will mehr verdienen“)

-

Unrealistische Vorgaben („Ich verdopple mein Gehalt in drei Monaten“)

-

Keine klare Deadline setzen

Einsatz: Ideal für Projekte, berufliche Meilensteine und individuelle Entwicklungsziele, die konkret planbar sind.

Methode 2: OKRs – Wenn große Ziele in den Alltag finden

Visionen sind schön – aber oft bleiben sie ein wenig schwebend. OKRs (Objectives & Key Results) sind eine Methode, die diese großen Ideen herunterbricht, ohne ihnen die Kraft zu nehmen. Sie helfen, ein inspirierendes Ziel mit konkreten Ergebnissen zu verbinden und dadurch Schritt für Schritt greifbar zu machen.

-

Objective – das „Wozu“: ein motivierendes, qualitatives Zielbild.

-

Key Results – maximal drei messbare Ergebnisse, an denen wir erkennen, ob wir auf dem richtigen Weg sind.

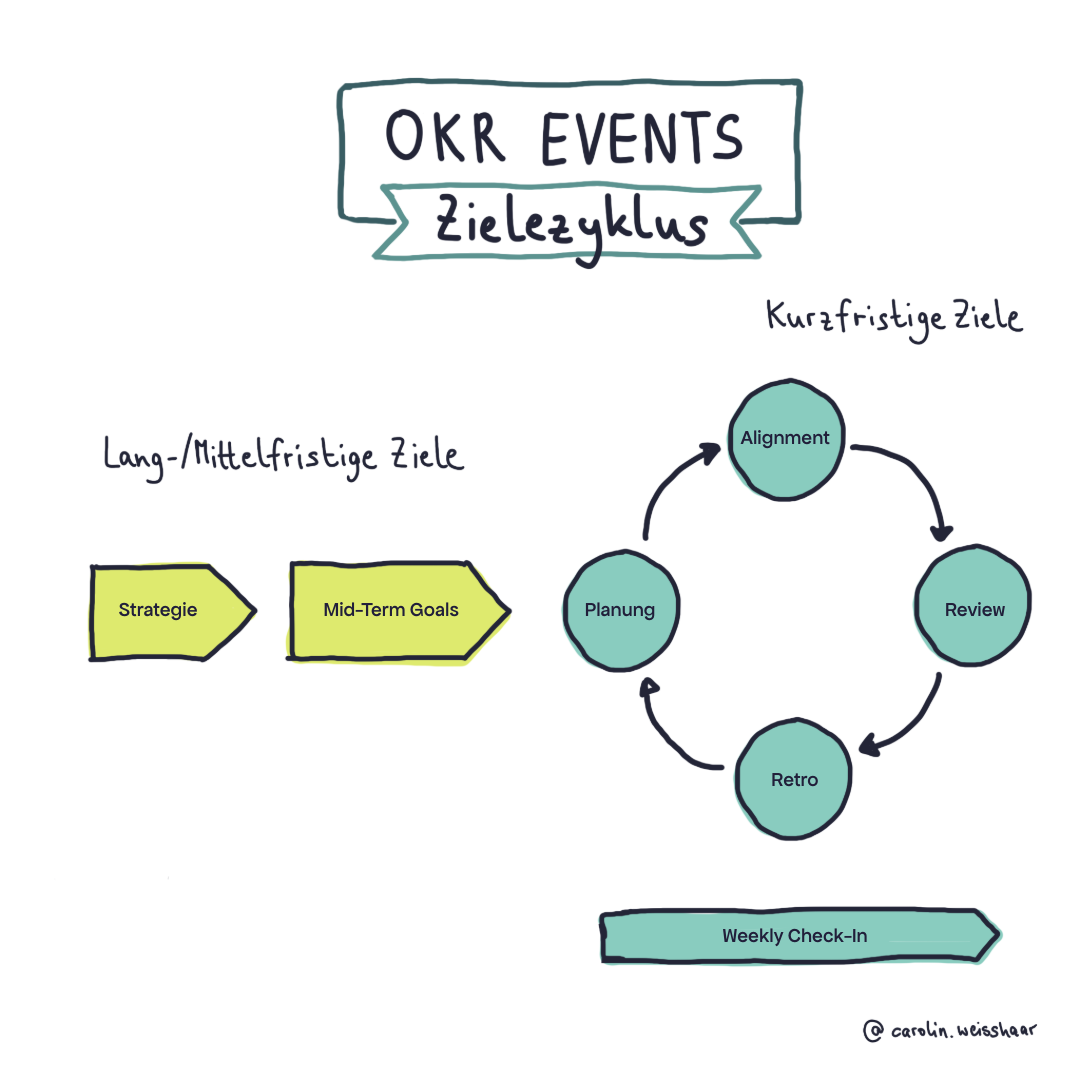

Das Besondere: OKRs sind nicht einfach ein weiteres Ziel-Framework, sondern ein Prozess. Sie kommen mit wiederkehrenden Ritualen, die Teams dabei unterstützen, fokussiert und gemeinsam in Bewegung zu bleiben:

-

Planung – zu Beginn eines Zyklus (oft drei Monate) werden die Ziele formuliert.

-

Check-ins – regelmäßige kurze Updates im Team, um Fortschritte sichtbar zu machen und Hindernisse früh zu erkennen.

-

Review – am Ende des Zyklus Rückblick auf die Ergebnisse: Was haben wir erreicht, was nicht, und warum?

-

Retrospektive – ein Schritt tiefer: nicht nur Inhalte, sondern auch die Zusammenarbeit reflektieren. Wie haben wir als Team gearbeitet? Was wollen wir im nächsten Zyklus verbessern?

Dadurch werden OKRs zu mehr als einer To-do-Liste: Sie fördern eine Kultur der Reflexion und Anpassung.

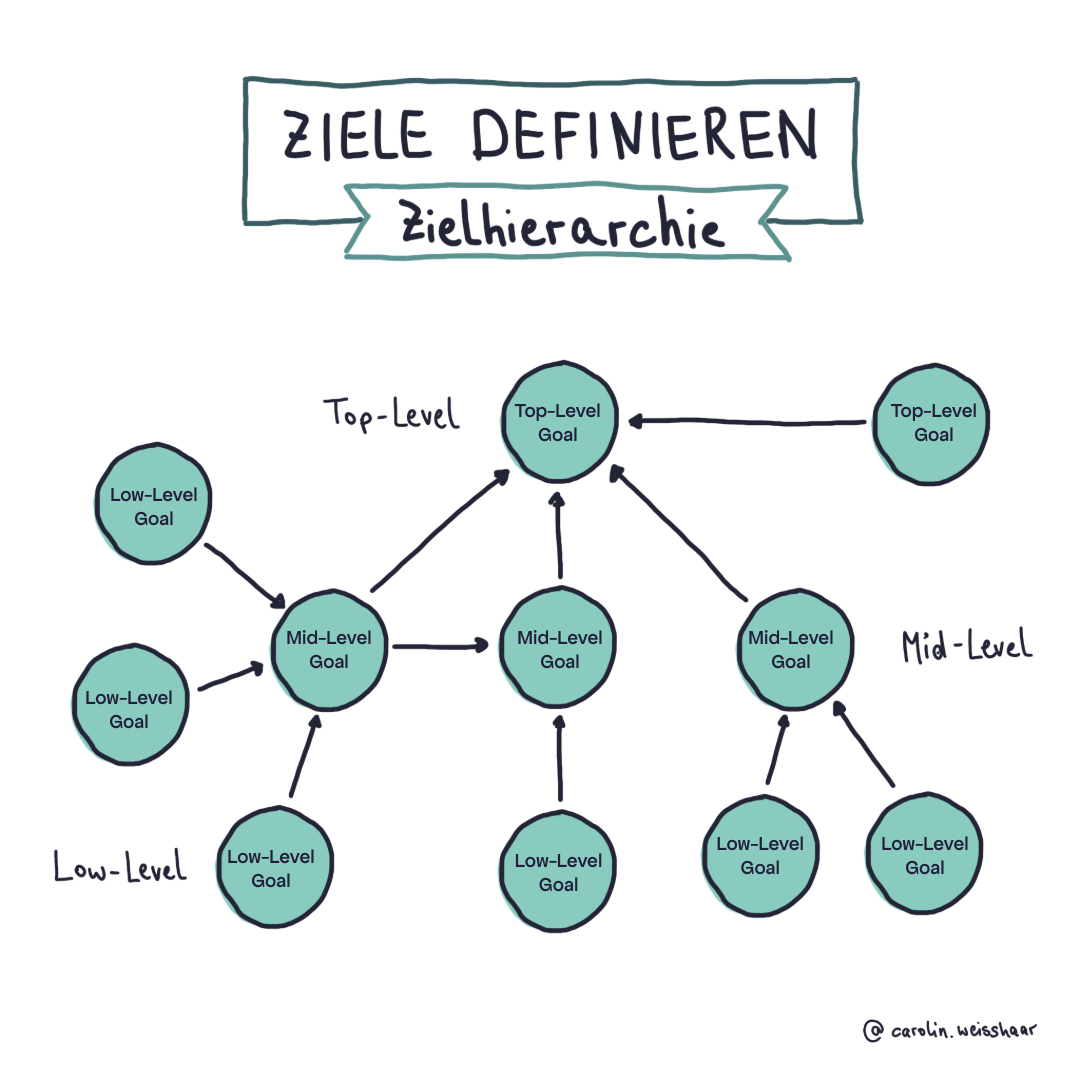

Und noch etwas ist entscheidend: Alignment. Ein Ziel steht selten allein. Ein Teamziel sollte nicht losgelöst existieren, sondern sich in die Gesamtstrategie einfügen – und mit den Zielen anderer Teams harmonieren. So entsteht ein Netz von Zielen, das auf ein gemeinsames Zukunftsbild einzahlt, statt in verschiedene Richtungen zu ziehen.

Beispiel:

Ein Universitätslehrstuhl will Student:innen beim Lernen unterstützen.

-

Objective: „Unsere Vorlesungen bieten Raum fürs Lernen.“

-

Key Results: 70 % der Student:innen verbessern ihre Noten; 80 % berichten mehr Lernfreude; durchschnittliche On-Top Vorbereitungszeit auf Klausuren sinkt um 20 %.

So wird aus einer großen Idee ein klarer Fahrplan – und jede*r im Team weiß, welchen Beitrag er oder sie leistet.

Wozu nützlich?

Für Organisationen und Teams, die ihre Vision in konkrete Schritte übersetzen wollen, ohne dabei den Blick fürs Ganze zu verlieren. Auch für einzelne Projekte im Projektmanagement super anwendbar.

Methode 3: NCTs – Ziele erzählen statt nur messen

Viele Organisationen verlieren sich in Kennzahlen. Wir definieren KPI um KPI, messen minutiös – und doch fühlt es sich oft leer an. Denn Zahlen allein erzählen keine Geschichte. Sie geben zwar Auskunft über Status und Fortschritt, aber sie sagen wenig darüber, wozu wir eigentlich unterwegs sind. Genau an diesem Punkt setzen NCTs (Narratives, Commitments, Tasks) an. Für mich die beste Alternative zu OKRs bei der Zielformulierung.

Statt von Anfang an alles in messbare Indikatoren zu pressen, beginnt diese Methode mit dem, was uns verbindet: einer gemeinsamen Erzählung. Das Narrative gibt einen Rahmen, in dem wir uns als Team verorten können – eine Art Zukunftsgeschichte, die inspiriert, statt einengt. Darauf folgen Commitments: die klaren Zusagen, die wir machen und für die wir Verantwortung übernehmen. Erst im dritten Schritt geht es um Tasks – die konkreten Aufgaben, die uns Schritt für Schritt in Bewegung setzen. Ziele setzen heißt bei Formulierung von NCTs Zukunftsgeschichten zeichnen.

-

Narrative: Die Geschichte, die wir uns über die Zukunft erzählen. „Wo wollen wir hin?“

-

Commitments: Die konkreten Versprechen, die wir eingehen. „Wofür stehen wir ein?“

-

Tasks: Die unmittelbaren Aufgaben, die daraus folgen. „Was tun wir jetzt?“

Das Besondere an NCTs: Sie erlauben uns, Ziele lebendig zu gestalten, ohne in einer endlosen Diskussion über Zahlen hängen zu bleiben. Das heißt nicht, dass Ergebnisse unwichtig sind – nur, dass sie nicht alles sind. Teams, die mit NCTs arbeiten, erleben oft eine stärkere Identifikation mit ihren Zielen, weil sie Teil einer Geschichte sind, die Sinn stiftet.

Wozu nützlich?

Wenn es darum geht, kollektive Verantwortung zu schaffen, Motivation über Sinn zu erzeugen und sich nicht im Kleinklein von Metriken zu verlieren. Besonders wertvoll in dynamischen Kontexten, wo Flexibilität und Handlung im Vordergrund stehen.

Stärken:

-

Schafft Sinn durch Storytelling

-

Stärkt die Identifikation im Team

-

Verbindet langfristige Ausrichtung mit operativen Schritten (Aufgaben)

Einsatz: Für Teams und Organisationen, die Transformationen gestalten und beim Ziele definieren alle Beteiligten mitnehmen wollen.

Methode 4: WOOP – Wünsche in Handlungen übersetzen

WOOP kommt aus der Motivationspsychologie und denkt bewusst über Hindernisse nach – ein Gegenentwurf zum reinen „positiven Denken“.

-

Wish – was wünsche ich mir?

Formuliere deinen Wunsch so konkret wie möglich. -

Outcome – welcher konkrete Gewinn entsteht, wenn es gelingt?

Stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du es geschafft hast. -

Obstacle – welches Hindernis könnte mich aufhalten?

Identifiziere die größte innere oder äußere Hürde, die dich zurückhält. -

Plan – was tue ich, wenn genau dieses Hindernis eintritt?

Entwickle einen „Wenn–Dann“-Plan: „Wenn das Hindernis auftaucht, dann reagiere ich so.“

Viele Ansätze zur Zielsetzung setzen auf positives Denken: „Visualisiere den Erfolg und du wirst ihn erreichen.“ Aber die Realität ist oft komplizierter. Wir starten voller Motivation – und stolpern dann doch über alte Routinen, Müdigkeit oder Selbstzweifel. Genau hier setzt die WOOP-Methode an, entwickelt von der Psychologin Gabriele Oettingen.

WOOP verbindet zwei Ebenen, die auf den ersten Blick widersprüchlich wirken: Wunschträume und realistische Hindernisse. Die Methode basiert auf dem Prinzip des mentalen Kontrastierens: Wir kontrastieren unsere positive Vorstellung von der Zukunft mit den ganz konkreten Barrieren, die uns im Weg stehen könnten. Dieses Kontrastieren macht uns wacher, präsenter und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir dranbleiben.

Ein Beispiel:

-

Wish: „Ich möchte wieder regelmäßig joggen.“

-

Outcome: „Ich fühle mich fitter, entspannter, ausgeglichener.“

-

Obstacle: „Nach der Arbeit bin ich oft zu müde.“

-

Plan: „Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich sofort die Laufschuhe an.“

WOOP wirkt deshalb so stark, weil es uns nicht im luftleeren Raum des positiven Denkens zurücklässt, sondern uns auf die Realität vorbereitet. Anstatt überrascht aufzugeben, wenn Hindernisse auftauchen, haben wir bereits einen Handlungsplan parat. Studien zeigen, dass Menschen, die WOOP anwenden, ihre Ziele konsequenter verfolgen und weniger von Rückschlägen ausgebremst werden.

Wozu nützlich?

Vor allem für persönliche Veränderungen, bei denen innere Widerstände eine Rolle spielen – sei es Sport, neue Routinen oder berufliche Entwicklung. WOOP macht uns widerstandsfähiger und verwandelt Motivation in konkrete Handlungskraft. Ich wende die WOOP Formel auch sehr gerne zur Zieldefinition, Zielformulierung in Teammeetings an, um konkrete To-Dos zu Themen oder Wünschen abzuleiten. WOOP hilft mir bei der einfachen und schnellen Definition von konkreten Zielen in Workshops.

Stärken:

-

Macht Ziele belastbar

-

Reduziert Frustration

-

Hilft, alte Muster zu durchbrechen

Vergleich der Methoden auf einen Blick

Manchmal hilft es, die Dinge nebeneinanderzulegen. Diese kleine Übersicht zeigt dir auf einen Blick, worin sich die vier Methoden unterscheiden – und wofür sie jeweils besonders nützlich sind.

Es gibt meines Erachtens kein richtig oder falsch bei den Methoden – entscheidend ist, was zu dir, deinem Team und deinem Kontext passt. Die Tabelle hilft dir, die vier Ansätze nebeneinander zu sehen und schneller ein Gefühl dafür zu bekommen, welcher Weg für dich stimmig ist.

| Methode | Fokus | Stärken | Typischer Einsatzbereich |

|---|---|---|---|

| SMART Ziele | Klarheit & Messbarkeit | Einfach, überprüfbar, pragmatisch | Projekte, Organisationen |

| OKR | Vision & Strategie | Verbindet „großes Bild“ mit Alltag | Unternehmen, Teams, Projekte |

| NCT | Gemeinsame Geschichte | Fördert Identität & Zusammenarbeit | Transformation, Teams, Abteilungen |

| WOOP | Realistische Selbstreflexion | Macht Ziele belastbar & flexibel | Persönliche Entwicklung, Change, Teamworkshops |

Ziele im Zusammenhang denken und nicht isoliert

Ein Ziel steht selten allein. Wirklich wirksam werden Ziele erst, wenn sie Teil eines größeren Zusammenhangs sind.

-

Alignment im Team – Ziele sollten abgestimmt sein, damit alle wissen, welchen Beitrag sie leisten. So entsteht Zusammenarbeit statt Einzelkämpfertum.

-

Kohärenz im Privaten – Auch persönliche Ziele sollten in ein Gesamtbild einzahlen. Mehr Gesundheit, berufliche Weiterentwicklung und eine stabile Beziehung – all das wirkt zusammen, nicht nebeneinander.

-

Ableitung aus dem Höheren – Am stärksten sind Ziele, wenn sie aus einer übergeordneten Strategie, Vision oder einem „To-Be“-Szenario abgeleitet sind. So wird aus jedem Schritt ein Teil einer langfristigen Geschichte – nicht nur ein isoliertes Vorhaben.

Häufige Fragen zur Zielsetzung (FAQ)

Welche Methode ist die beste?

Es gibt kein „One size fits all“. SMART ist pragmatisch, OKRs sind visionär, NCTs fördern Identität und WOOP macht Ziele realistisch. Die passende Methode hängt vom Kontext ab.

Wie oft sollte ich meine Ziele überprüfen?

Regelmäßig – etwa quartalsweise. So bleibt genug Zeit, Wirkung zu entfalten, und gleichzeitig Raum für Anpassungen.

Woran erkenne ich, ob ein Ziel zu mir passt?

Wenn es sich stimmig mit deinem größeren Bild verbindet – deiner Vision, deinen Werten, deinem gewünschten Zukunftsszenario.

Ziele weisen Weg und sind kein Druckmittel

Es geht nicht darum, die perfekte Methode zu wählen. Es geht darum, Ziele zu finden, die dich nicht enger machen, sondern weiter.

Ziele sind ein Werkzeug, um Orientierung zu gewinnen und unseren eigenen Kurs zu setzen – eingebettet in ein größeres Bild.

Die eigentliche Frage ist also nicht: Was muss ich noch erreichen?

Sondern: Was ist es wert, dass ich meine Zeit und Energie hineingebe?